25/03/16

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会のご案内です。 テーマ:精力善用 自他共栄 会 期:2025年6月12日(木)~14日(土) 会 場:国立京都国際会館 会 長:三上靖夫教授(京都府立医科大学) 参加登録が始まっています(3月3日から)。 会長の三上先生は、徳島大学85年卒。柔道部。 地域包括ケアで、リハビリテーションは重要な柱です。 永廣信治理事長、和泉唯信教授(脳神経内科)、本田壮一(美波病院)など、 徳島や柔道関連の演者が集まり、学びます。 是非、徳島からもご参加を。早めの宿泊先の予約が大事とのこと。

25/02/27

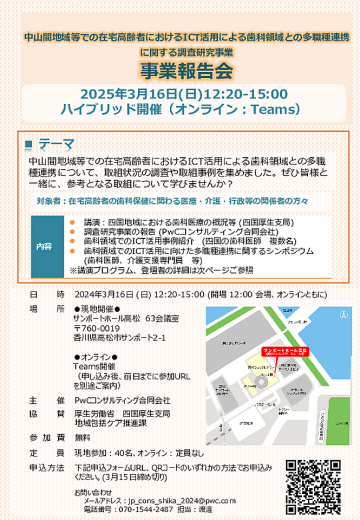

中山間地域等での在宅高齢者におけるICT活用による歯科領域と多職種連携に関する調査研究事業 事業報告会について

報告会では、本調査の結果も踏まえながら、四国地域における歯科医療の概況等をテーマとした講演や、歯科領域でのICT活用事例紹介等が行われます。 ふるって参加いただければ幸いです。 ~開催概要~ 〈日時〉 令和7年3月16日(日)12:20~15:00 〈開催方法〉 ハイブリッド開催(会場:サンポートホール高松 63会議室) 〈参加費〉 無料 〈主催〉 PwCコンサルティング合同会社 〈協賛〉 厚生労働省四国厚生支局 〈申込締切〉 令和7年3月15日(土)

25/02/25

医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー 第2回「『美術館でつながる』を試みる」

いつもお世話になっております、徳島大学の田中 佳です。 Tokudai Hospital Art Laboでは徳島県内の医療・介護・福祉の現場でマスキングテープアートを展開してきました。今年度は新しい試みとして、徳島県立近代美術館での特集展示「Look@コラージュ」展の関連イベントを共催しました。このイベントについての報告会を下記の通り開催します。 一連のイベントはコラージュ(異素材の貼りつけ)という技法を活用し、美術館に足を運ぶことができない方とつながることを目的とした企画で、今話題の「社会的処方」「文化的処方」にもつながるものです。全国でも珍しいこの試みについて報告し、さらなる発展をめざして皆様と議論を深めたいと考えています。どうぞお気軽にご参加ください。 -------- 記 「医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー」 第2回「『美術館でつながる』を試みる」 日 程:2025年3月4日(火)18時00分~19時45分 入室・受付:17時40分~ ※セミナー開始前にTHALの活動紹介のスライドショーをご覧いただけます 場 所:徳島大学フューチャーセンターA.BA および Zoom (徳島市南常三島町1-1 地域創生・国際交流会館5階) 参 加 費:無料 開催方法:対面とオンライン(Zoom)によるハイブリット開催 ※対面、オンラインとも事前申込が必要です。 申込締め切り:2025年2月27日(木)まで https://www.tokushima-u.ac.jp/ccell/docs/61111.html または添付ファイルのQRコードよりお申し込みください。 定 員:対面40名程度 オンラインは申込状況によって人数調整させていただく場合があります お問合せ :徳島大学人と地域共創センター cr-office@tokushima-u.ac.jp / 088-656-7651 主 催:Tokudai Hospital Art Labo (代表:田中 佳) / 人と地域共創センター

25/02/18

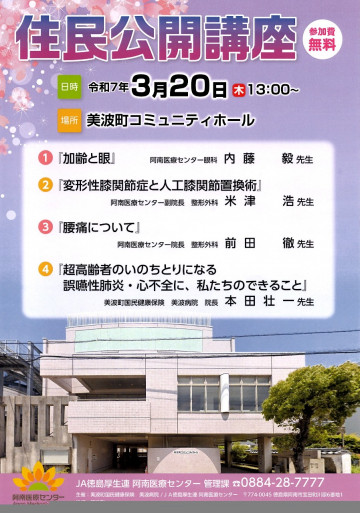

阿南医療センター&美波病院 住民公開講座

阿南医療センターの住民公開講座のご案内です。 (2025年3月20日(祝日)午後、美波町にて) 2024年に続き、同センターと良好な連携をとっている美波病院からも発表させていただきます。 内容は: 眼科疾患、整形外科疾患とともに、 誤嚥性肺炎、心不全という、地域包括ケアでよく出会う疾患を解説します。 申し込みは必要ありません。 是非ご聴講を。 なお、美波病院は2026年3月に10周年を迎えます。記念企画の第一弾です。 美波病院 本田 壮一

25/01/09

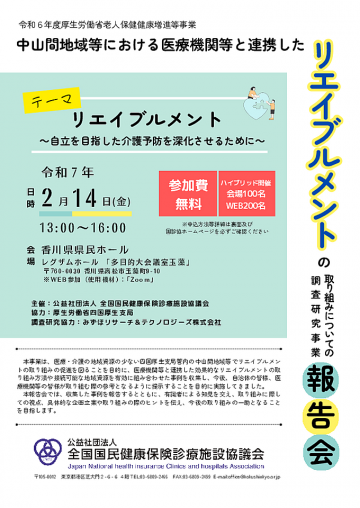

リエイブルメント~自立を目指した介護予防を深化させるために~(R7.2.14)

リエイブルメントに関する取組報告会開催のお知らせ 2月14日(金) 13:00〜 16:00 主催:公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 ハイブリッド開催会場100名WEB200名※申込方法等詳細は裏面及び国診協ホームページを必ずご確認ください 日時会場香川県県民ホールレグザムホール 「多目 的大 会議室玉 藻」 〒760-0030 香 川県高 松市玉 藻町9-10 ※WEB参加あり 協力:厚生労働省四国厚生支局 調査研究協力:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 チラシQRコードから参加申込をお願いします。

24/11/27

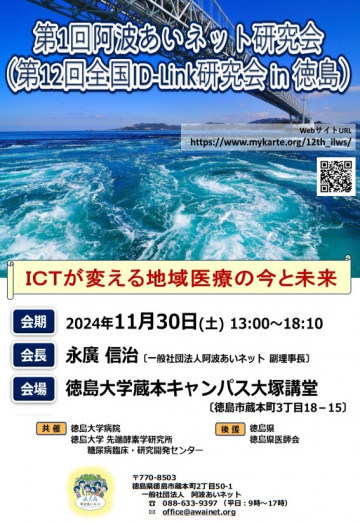

第1回 阿波あいネット研究会

「ICTが変える地域医療の今と未来」のテーマで開催されます。 第12回 全国ID-Link研究会と兼ねます。 地域包括ケアで、医療情報の共有は重要です。 当日参加(県内参加者)は、2千円と割り引かれます。 2024年11月30日(土曜)13時から 大塚講堂(徳島大学) 是非ご参加を(美波病院 本田壮一)

24/11/12

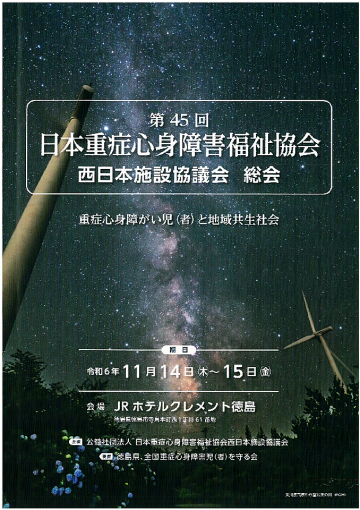

日本重症心身障害福祉協会西日本施設協議会(11/14-15)

令和6年11月14日から15日、JRホテルクレメントにて表記総会が開催されます。シンポジウムでは、徳島県地域包括ケアシステム学会の取組みも紹介されます。 参加はフリーではありませんが、このような総会が対面にて盛大に開催されますことに敬意をもってご報告致します。なお、開催担当施設および主務は、徳島赤十字ひのみね医療療育センター 園長 加藤真介先生です。

24/11/12

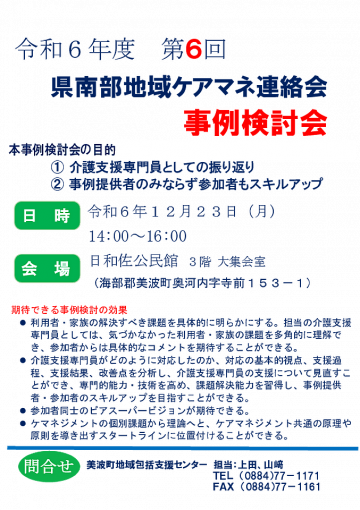

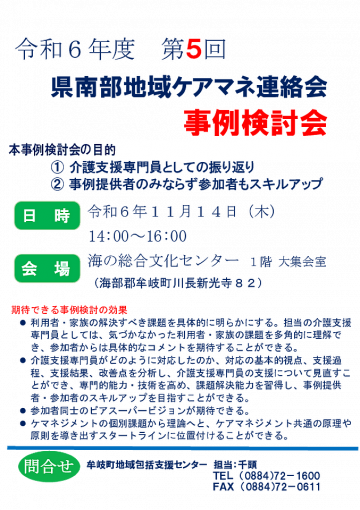

第6回徳島県南部ケアマネ連絡会事例検討会

期待できる事例検討の効果 ・利用者・家族の解決すべき課題を具体的に明らかにする。担当の介護支援専門員としては、気づかなかった利用者・家族の課題を多角的に理解でき、参加者からは具体的なコメントを期待することができる。 ・介護支援専門員がどのように対応したのか、対応の基本的視点、支援過程、支援結果、改善点を分析し、介護支援専門員の支援について見直すことができ、専門的能力・技術を高め、課題解決能力を習得し、事例提供者・参加者のスキルアップを目指すことができる。 ・参加者同士のピアスーパービジョンが期待できる。 ・ケマネジメントの個別課題から理論へと、ケアマネジメント共通の原理や原則を導き出すスタートラインに位置付けることができる。

24/11/12

第5回徳島県南部ケアマネ連絡会事例検討会

期待できる事例検討の効果 ・利用者・家族の解決すべき課題を具体的に明らかにする。担当の介護支援専門員としては、気づかなかった利用者・家族の課題を多角的に理解でき、参加者からは具体的なコメントを期待することができる。 ・介護支援専門員がどのように対応したのか、対応の基本的視点、支援過程、支援結果、改善点を分析し、介護支援専門員の支援について見直すことができ、専門的能力・技術を高め、課題解決能力を習得し、事例提供者・参加者のスキルアップを目指すことができる。 ・参加者同士のピアスーパービジョンが期待できる。 ・ケマネジメントの個別課題から理論へと、ケアマネジメント共通の原理や原則を導き出すスタートラインに位置付けることができる。

24/10/05

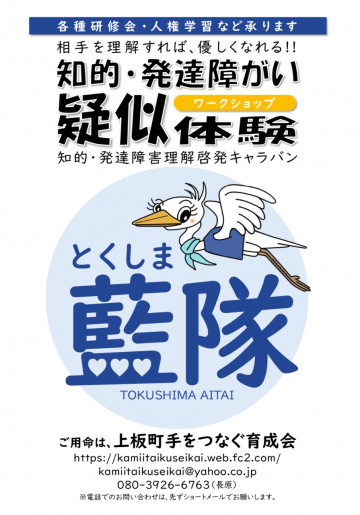

知的・発達障害理解啓発キャラバン とくしま藍隊

徳島県板野郡上板町「上板町手をつなぐ育成会」の長原章博と申します。当会は、知的・発達障害のある方および、家族による当事者団体です。 知的・発達障害理解啓発キャラバン「とくしま藍隊」を立ち上げ、知的・発達障害のある方への理解啓発活動を行なっております。 今年度より、障害のある方への「合理的配慮」が、民間事業者に対しても義務化となり、地域共生社会に向け、より一層の障がい者理解、他者理解が、必要となっております。 徳島県内企業・事業所様等で、障害のある方への「合理的配慮」や「障がい者理解」について新人研修、各種研修会を行いたい、または、市町村内の小・中学校で人権学習の一環として授業で実施したいという方がいらっしゃいましたら、とくしま藍隊までご一報ください。 とくしま藍隊は、疑似体験を交えたワークショップ方式で講演を承っております。真面目な話を楽しく、わかりやすくをモットーに行っております。 上板町手をつなぐ育成会 会長 長原 章博 080-3926-6763 社会福祉士/介護福祉士/生活支援員 ☆知的・発達障害理解啓発キャラバン とくしま藍隊 代表 ☆徳島県立みなと高等学園OBOG会 会長

24/10/02

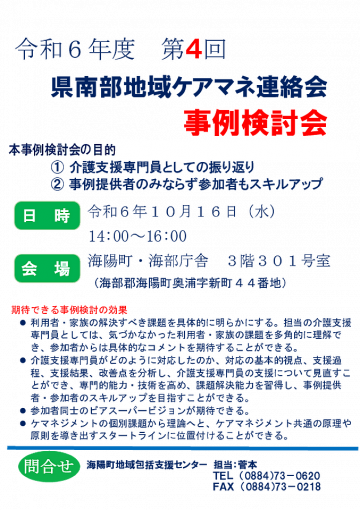

第4回徳島県南部ケアマネ連絡会事例検討会

期待できる事例検討の効果 利用者・家族の解決すべき課題を具体的に明らかにする。担当の介護支援専門員としては、気づかなかった利用者・家族の課題を多角的に理解でき、参加者からは具体的なコメントを期待することができる。 介護支援専門員がどのように対応したのか、対応の基本的視点、支援過程、支援結果、改善点を分析し、介護支援専門員の支援について見直すことができ、専門的能力・技術を高め、課題解決能力を習得し、事例提供者・参加者のスキルアップを目指すことができる。 参加者同士のピアスーパービジョンが期待できる。 ケマネジメントの個別課題から理論へと、ケアマネジメント共通の原理や原則を導き出すスタートラインに位置付けることができる。

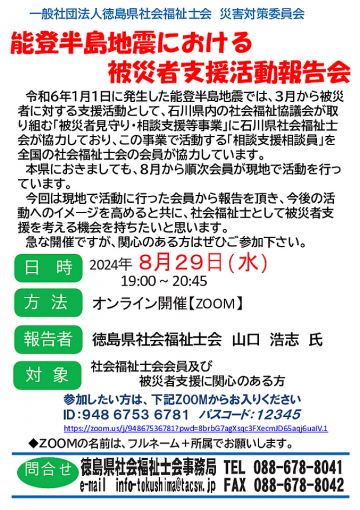

24/08/16

徳島被災者支援プラットフォーム設立記念フォーラム

徳島県内における災害発生時に、「被災地のニーズ」と「多様な支援」の迅速かつ的確な マッチングにより、円滑な被災者支援につなげることを目的とする「県内初」の災害中間支 援組織「徳島被災者支援プラットフォーム」を令和6年7月に設立しましたので、記念フォ ーラムを開催します。 1 開催日時 令和6年9月5日(木)13:00~16:00 2 開催会場 JRホテルクレメント徳島 4階 クレメントホール (徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地) 3 参加対象 自治体職員、NPO、士業、社会福祉協議会、防災士、 自主防災組織等の地域の被災者支援を担う方、 防災・被災者支援に興味のある方・団体・企業 4 定員(会場) 100名 5 主 催 徳島被災者支援プラットフォーム ◆設 立:令和6年7月17日 ◆理 事 長:徳島大学 環境防災研究センター 副センター長 上月康則 ◆構成団体:徳島大学、(一社)さいわい、徳島県士業ネットワーク推進協議会、徳島県社会福祉協議会、 (一社)徳島県社会福祉士会、認定NPO法人フードバンク徳島、(公社)徳島県建築士会、 認定NPO法人とくしま県民活動プラザ、徳島県 ○「フォーラム」の詳細については、別紙チラシをご覧ください。

24/08/07

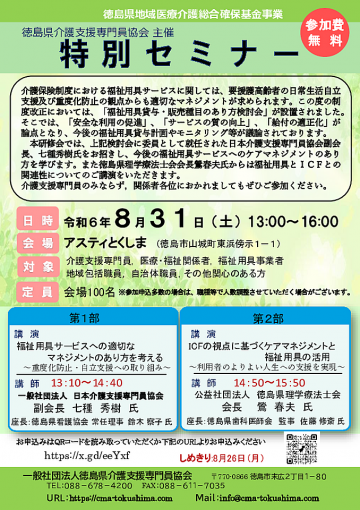

令和6年度特別セミナー

この度の制度改正においては、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」が設置されました。 そこでは、福祉用具貸与・販売に関する「安全な利用の促進」、「サービスの質の向上」、「給付の適正化」が論点となり、今後の福祉用具貸与計画やモニタリング等が議論されております。 本研修会では、上記検討会に委員として就任された日本介護支援専門員協会副会長、七種秀樹氏をお招きし、今後の介護支援専門員としての福祉用具サービスへのケアマネジメントのあり方を学び、また徳島県理学療法士協会会長鶯春夫氏からは福祉用具とICFとの関連性についてご講演いただきます。 参加対象は、介護支援専門員、医療・福祉関係者、福祉用具事業者 地域包括職員、自治体職員、その他関心のある方です。

24/06/06

第26回徳島県社会福祉士会福祉実践セミナー

6月29日(土)に第26回目となる福祉実践セミナーを開催いたします。 私たちは、社会福祉士の多様な役割と責任に鑑み、それぞれの現場で直面する様々な課題に対処する能力を高める必要があります。 福祉実践セミナーでは、県内の社会福祉士がそれぞれの立場や分野で展開している実践活動や取り組みについて報告していただくことで、参加者は新たな視点やアプローチを学び、自身の実践に応用することが期待されます。 また、福祉実践セミナーは社会福祉士同士の情報交換や交流の場でもあります。異なる分野や組織で働く社会福祉士が一堂に会することで、新たな連携や協力の可能性が広がります。 参加者同士のつながりを通して、福祉の現場における課題解決力を高めることを目指しています。 ※詳細につきましては、添付の開催要綱をご確認ください。 問合わせ先 一般社団法人徳島県社会福祉士会事務局 TEL:088-678-8041 FAX:088-678-8042 E-mail:info-tokushima@tacsw.jp

さらに見る