お知らせ

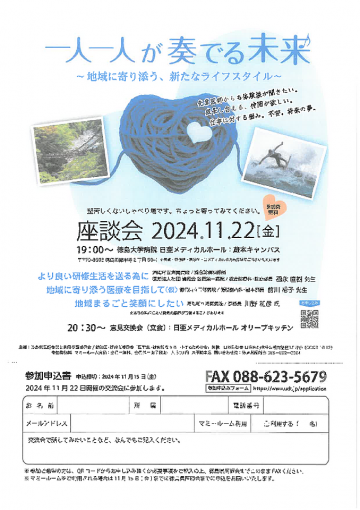

のリスト

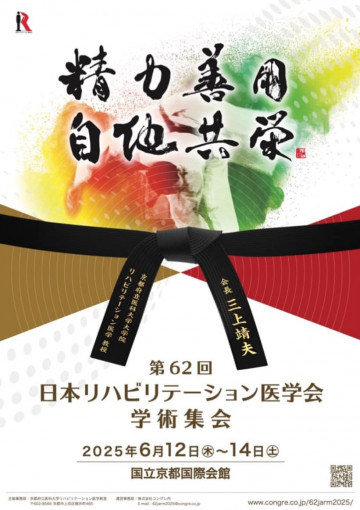

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会のご案内です。 テーマ:精力善用 自他共栄 会 期:2025年6月12日(木)~14日(土) 会 場:国立京都国際会館 会 長:三上靖夫教授(京都府立医科大学) 参加登録が始まっています(3月3日から)。 会長の三上先生は、徳島大学85年卒。柔道部。 地域包括ケアで、リハビリテーションは重要な柱です。 永廣信治理事長、和泉唯信教授(脳神経内科)、本田壮一(美波病院)など、 徳島や柔道関連の演者が集まり、学びます。 是非、徳島からもご参加を。早めの宿泊先の予約が大事とのこと。

医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー 第2回「『美術館でつながる』を試みる」

いつもお世話になっております、徳島大学の田中 佳です。 Tokudai Hospital Art Laboでは徳島県内の医療・介護・福祉の現場でマスキングテープアートを展開してきました。今年度は新しい試みとして、徳島県立近代美術館での特集展示「Look@コラージュ」展の関連イベントを共催しました。このイベントについての報告会を下記の通り開催します。 一連のイベントはコラージュ(異素材の貼りつけ)という技法を活用し、美術館に足を運ぶことができない方とつながることを目的とした企画で、今話題の「社会的処方」「文化的処方」にもつながるものです。全国でも珍しいこの試みについて報告し、さらなる発展をめざして皆様と議論を深めたいと考えています。どうぞお気軽にご参加ください。 -------- 記 「医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー」 第2回「『美術館でつながる』を試みる」 日 程:2025年3月4日(火)18時00分~19時45分 入室・受付:17時40分~ ※セミナー開始前にTHALの活動紹介のスライドショーをご覧いただけます 場 所:徳島大学フューチャーセンターA.BA および Zoom (徳島市南常三島町1-1 地域創生・国際交流会館5階) 参 加 費:無料 開催方法:対面とオンライン(Zoom)によるハイブリット開催 ※対面、オンラインとも事前申込が必要です。 申込締め切り:2025年2月27日(木)まで https://www.tokushima-u.ac.jp/ccell/docs/61111.html または添付ファイルのQRコードよりお申し込みください。 定 員:対面40名程度 オンラインは申込状況によって人数調整させていただく場合があります お問合せ :徳島大学人と地域共創センター cr-office@tokushima-u.ac.jp / 088-656-7651 主 催:Tokudai Hospital Art Labo (代表:田中 佳) / 人と地域共創センター

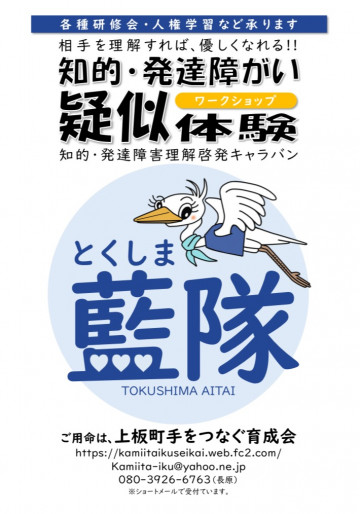

知的・発達障害理解啓発キャラバン とくしま藍隊

徳島県板野郡上板町「上板町手をつなぐ育成会」の長原章博と申します。当会は、知的・発達障害のある方および、家族による当事者団体です。 知的・発達障害理解啓発キャラバン「とくしま藍隊」を立ち上げ、知的・発達障害のある方への理解啓発活動を行なっております。 今年度より、障害のある方への「合理的配慮」が、民間事業者に対しても義務化となり、地域共生社会に向け、より一層の障がい者理解、他者理解が、必要となっております。 徳島県内企業・事業所様等で、障害のある方への「合理的配慮」や「障がい者理解」について新人研修、各種研修会を行いたい、または、市町村内の小・中学校で人権学習の一環として授業で実施したいという方がいらっしゃいましたら、とくしま藍隊までご一報ください。 とくしま藍隊は、疑似体験を交えたワークショップ方式で講演を承っております。真面目な話を楽しく、わかりやすくをモットーに行っております。 上板町手をつなぐ育成会 会長 長原 章博 080-3926-6763 社会福祉士/介護福祉士/生活支援員 ☆知的・発達障害理解啓発キャラバン とくしま藍隊 代表 ☆徳島県立みなと高等学園OBOG会 会長

徳島被災者支援プラットフォーム設立記念フォーラム

徳島県内における災害発生時に、「被災地のニーズ」と「多様な支援」の迅速かつ的確な マッチングにより、円滑な被災者支援につなげることを目的とする「県内初」の災害中間支 援組織「徳島被災者支援プラットフォーム」を令和6年7月に設立しましたので、記念フォ ーラムを開催します。 1 開催日時 令和6年9月5日(木)13:00~16:00 2 開催会場 JRホテルクレメント徳島 4階 クレメントホール (徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地) 3 参加対象 自治体職員、NPO、士業、社会福祉協議会、防災士、 自主防災組織等の地域の被災者支援を担う方、 防災・被災者支援に興味のある方・団体・企業 4 定員(会場) 100名 5 主 催 徳島被災者支援プラットフォーム ◆設 立:令和6年7月17日 ◆理 事 長:徳島大学 環境防災研究センター 副センター長 上月康則 ◆構成団体:徳島大学、(一社)さいわい、徳島県士業ネットワーク推進協議会、徳島県社会福祉協議会、 (一社)徳島県社会福祉士会、認定NPO法人フードバンク徳島、(公社)徳島県建築士会、 認定NPO法人とくしま県民活動プラザ、徳島県 ○「フォーラム」の詳細については、別紙チラシをご覧ください。

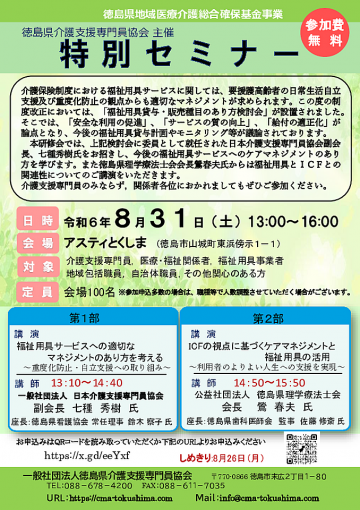

令和6年度特別セミナー

この度の制度改正においては、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」が設置されました。 そこでは、福祉用具貸与・販売に関する「安全な利用の促進」、「サービスの質の向上」、「給付の適正化」が論点となり、今後の福祉用具貸与計画やモニタリング等が議論されております。 本研修会では、上記検討会に委員として就任された日本介護支援専門員協会副会長、七種秀樹氏をお招きし、今後の介護支援専門員としての福祉用具サービスへのケアマネジメントのあり方を学び、また徳島県理学療法士協会会長鶯春夫氏からは福祉用具とICFとの関連性についてご講演いただきます。 参加対象は、介護支援専門員、医療・福祉関係者、福祉用具事業者 地域包括職員、自治体職員、その他関心のある方です。

第26回徳島県社会福祉士会福祉実践セミナー

6月29日(土)に第26回目となる福祉実践セミナーを開催いたします。 私たちは、社会福祉士の多様な役割と責任に鑑み、それぞれの現場で直面する様々な課題に対処する能力を高める必要があります。 福祉実践セミナーでは、県内の社会福祉士がそれぞれの立場や分野で展開している実践活動や取り組みについて報告していただくことで、参加者は新たな視点やアプローチを学び、自身の実践に応用することが期待されます。 また、福祉実践セミナーは社会福祉士同士の情報交換や交流の場でもあります。異なる分野や組織で働く社会福祉士が一堂に会することで、新たな連携や協力の可能性が広がります。 参加者同士のつながりを通して、福祉の現場における課題解決力を高めることを目指しています。 ※詳細につきましては、添付の開催要綱をご確認ください。 問合わせ先 一般社団法人徳島県社会福祉士会事務局 TEL:088-678-8041 FAX:088-678-8042 E-mail:info-tokushima@tacsw.jp

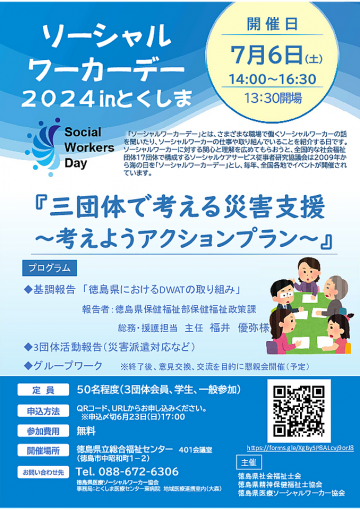

ソーシャルワーカーデイ2024 inとくしま

ソーシャルワーカーデイ2024 inとくしま ■テーマ SWdayの趣旨:【ソーシャルワーカーの普及啓発】 『三団体で考える災害支援~考えようアクションプラン~』 ■対象 現役SW、学生、(一般) ■開催日7月6日㈯ 14:00~16:30 ■目標参加人数 50名 ■スケジュール 7月6日(土) 14:00~16:30 13:30~ 開場 14:00~14:10 開会あいさつ(津川) 14:10~14:40 基調報告 徳島県 保健福祉部 保健福祉政策課 総務・援護担当 主任 福井 優弥様 タイトル『徳島県におけるDWATの取り組み』 14:40~15:10 3団体より活動報告(10分ずつ) 社会福祉士会:湯浅 雅志(那賀町地域包括支援センター) 精神保健福祉士協会:山住 瑛美子(三好病院) 徳島県医療ソーシャルワーカー協会:芝 浩伸(阿南医療センター) 15:10~15:20 休憩 15:20~16:10 グループワーク 基調報告、活動報告をもとに、南海トラフ地震後、ソーシャルワーカーとしてのアクションプランを討議。 16:10~16:20 グループ発表 16:20~16:25 総括(徳島県:福井様) 16:25~16:30 閉会のあいさつ(黒下) 18:30~ 懇親会開催予定(秋田町近辺) ■会場 総合福祉センター 401会議室 申込みにて支払い済み。駐車場(半面)も使用確認済。 ■参加費用 無料 ■申込方法 Googleフォーム QRコードを読み取り申込。 https://forms.gle/MgAVw9masJg4XJi47 〆切:6月23日(日) ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 徳島県医療ソーシャルワーカー協会 〒779-0193 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1 国立病院機構 とくしま医療センター東病院 地域医療連携室内 TEL088-672-6306 FAX088-672-4266 事務局 大森 和幸 e-mail:515-msw-kyokai@mail.hosp.go.jp kazu-omori@ksf.biglobe.ne.jp(個人・資料添付用) ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

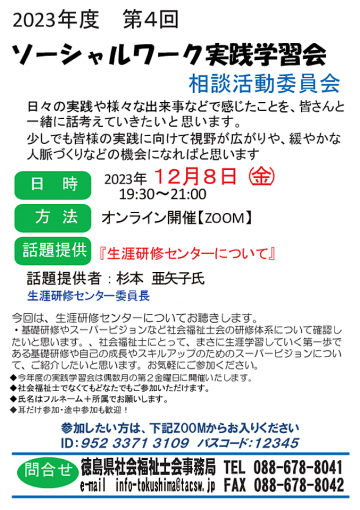

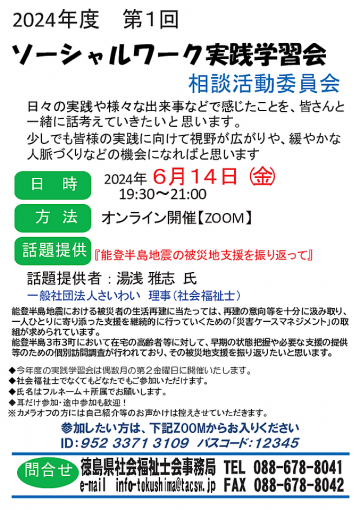

第1回ソーシャルワーク実践学習会について

日頃より大変お世話になっております。 標記学習会を別添のとおり開催いたします。 社会福祉士として日々の実践や様々な出来事などで感じたことを、 皆さんと一緒に話考えていき たいと思います。 少しでも皆様の実践に向けて視野が広がりや、緩やかな人脈づくりなど の機会になればと思いまので、お気軽にご参加ください。 よろしくお願いします。 なお、事前申込不要です ※当日チラシのZOOM ID等から直接ご参加ください。 2024年度 第1回 ソーシャルワーク実践学習会 開催日時 2024年6月14日(金) 19:30~21:00 開催方法 オンライン開催【ZOOM】 話題提供:『能登半島地震の被災地支援を振り返って』 話題提供者:一般社団法人さいわい理事 湯浅 雅志氏

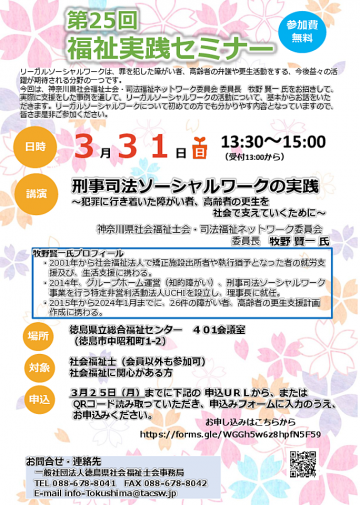

第25回福祉実践セミナー

福祉実践セミナーを開催いたします。 今回のテーマはリーガルソーシャルワークです。 リーガルソーシャルワークは、罪を犯した障がい者、高齢者の弁護や更生活動をする今後益々の活 躍が期待される分野の一つです。 今回は、神奈川県社会福祉士会・司法福祉ネットワーク委員会 委員長 牧野 賢一 氏をお招きして、 実際に支援をした事例を通して、リーガルソーシャルワークの活動について、基本からお話をいた だきます。リーガルソーシャルワークについて初めての方でも分かりやすい内容となっておりますので 皆様、是非ご参加ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ・日時 3月31日(日)13:30~15:00(13:00から受付) ・場所 県立総合福祉センター401会議室 ・講演 「刑事司法ソーシャルワークの実践」 ~犯罪に行き着いた障がい者、 高齢者の更生を社会で支えていくために~ 講師:神奈川県社会福祉士会・司法福祉ネットワーク委員会 委員長 牧野賢一 氏 ・参加対象 社会福祉士(会員以外も参加可) 社会福祉に関心がある方 ・その他 参加費無料 ・申込み 下記の申込みURLから、またはQRコードを読み取っていただきお申し込みください。 (3月25日(月)締め切り) https://forms.gle/WGGh5w6z8hpfN5F59

市民講座(2024.2.10)

皆様、本年もよろしくお願い申し上げます。 まずもって、2024年元旦に発災した能登半島地震に際し、お悔やみとお見舞いを申し上げます。徳島県からもDMATをはじめ、様々な支援チームが現地に入っています。同じ国民として、できることを精一杯させて頂きたいと勝手ながら思っています。 さて、毎年2月に実施しています当学会主催の市民講座をご案内をさせて頂きます。大きなテーマで申し上げますと、「在宅医療・介護連携の推進」となりますが、行政から、医療現場から、介護現場の立場から、それぞれ県内でご活躍されている講師のお話を伺うことに致しました。詳細は、チラシをご覧ください。 日時:令和6年2月10日(土)13時10分~ 場所:ホテルグランヴィリオ 参加費無料 参加定員120名 なお、県・市町村行政の担当者の方で、介護保険法地域支援事業の「在宅医療・介護連携推進事業」研修として、当該地域の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所の専門職の方々が参加された場合、受講証明を後日発行致しますので、申込時にご連絡ください。

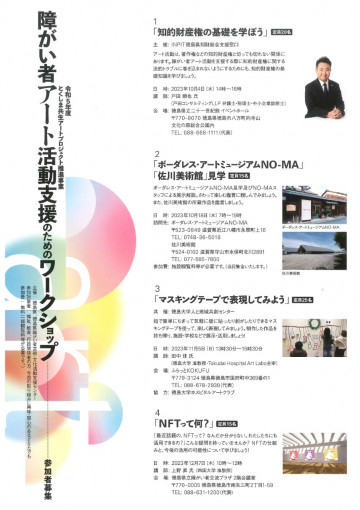

障がい者アート支援のためのワークショップのご案内

「マスキングテープで表現してみよう」共催:徳島大学人と地域共創センター 日時 2023年11月5日(日)13時30分~15時30分 講師 田中 佳 (徳島大学准教授・Tokudai Hospital Art Labo主宰) 会場 ふらっとKOKUFU(徳島市国府町中369-1) 088-678-2939 協力 徳島大学ホスピタルアートクラブ 定員 25名 申込方法 メール(t-geibun@kouryu-plaza.jp)または、ファクシミリ(088-631-1300)にて申込書を添付 申込締切 各講座実施日の1週間前まで。ただし、定員に達した時点で受付を終了する場合があります。 http://kouryu-plaza.jp/gb-center/ 皆様、ふるってご参加下さい。

心身医学会の地方会の開催(2023.10.29)

10月29日日曜日に開催される心身医学会の地方会のご案内をさせていただきます。 お昼の時間帯だけでも参加可能です。 日時:10月29日日曜日10時~17時 会場:ザ・グランドパレス徳島 9:20 受付開始 (会費:医師5,000円、医師以外2,000円) 10:00 一般演題口演 15題 12:00 ランチョンセミナー(永廣信治)「人生100年を楽しく生き抜く心技体」 教育講演(田中 佳)「心身医学とマスキングテープアート」 13:30 特別講演 14:00 大会長講演 教育講演(沼田周助先生) 教育講演(太田美里先生) 16:00 シンポジウム「徳島の医療・文化・芸術の発展」

さらに見る