保健医療

のリスト

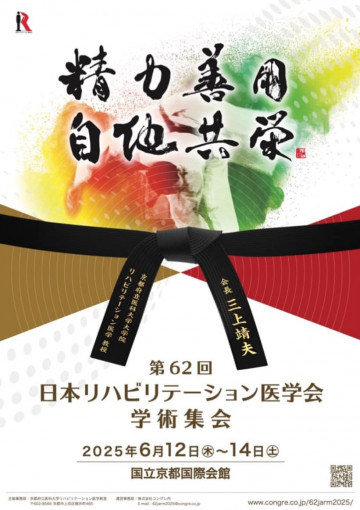

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会

第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会のご案内です。 テーマ:精力善用 自他共栄 会 期:2025年6月12日(木)~14日(土) 会 場:国立京都国際会館 会 長:三上靖夫教授(京都府立医科大学) 参加登録が始まっています(3月3日から)。 会長の三上先生は、徳島大学85年卒。柔道部。 地域包括ケアで、リハビリテーションは重要な柱です。 永廣信治理事長、和泉唯信教授(脳神経内科)、本田壮一(美波病院)など、 徳島や柔道関連の演者が集まり、学びます。 是非、徳島からもご参加を。早めの宿泊先の予約が大事とのこと。

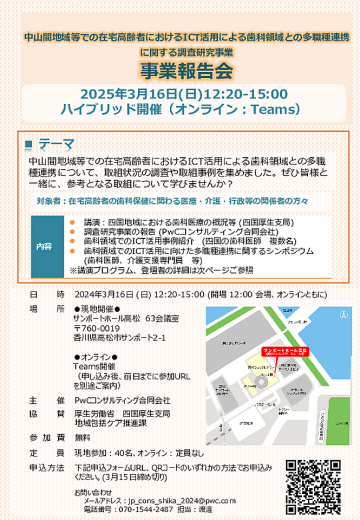

中山間地域等での在宅高齢者におけるICT活用による歯科領域と多職種連携に関する調査研究事業 事業報告会について

報告会では、本調査の結果も踏まえながら、四国地域における歯科医療の概況等をテーマとした講演や、歯科領域でのICT活用事例紹介等が行われます。 ふるって参加いただければ幸いです。 ~開催概要~ 〈日時〉 令和7年3月16日(日)12:20~15:00 〈開催方法〉 ハイブリッド開催(会場:サンポートホール高松 63会議室) 〈参加費〉 無料 〈主催〉 PwCコンサルティング合同会社 〈協賛〉 厚生労働省四国厚生支局 〈申込締切〉 令和7年3月15日(土)

医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー 第2回「『美術館でつながる』を試みる」

いつもお世話になっております、徳島大学の田中 佳です。 Tokudai Hospital Art Laboでは徳島県内の医療・介護・福祉の現場でマスキングテープアートを展開してきました。今年度は新しい試みとして、徳島県立近代美術館での特集展示「Look@コラージュ」展の関連イベントを共催しました。このイベントについての報告会を下記の通り開催します。 一連のイベントはコラージュ(異素材の貼りつけ)という技法を活用し、美術館に足を運ぶことができない方とつながることを目的とした企画で、今話題の「社会的処方」「文化的処方」にもつながるものです。全国でも珍しいこの試みについて報告し、さらなる発展をめざして皆様と議論を深めたいと考えています。どうぞお気軽にご参加ください。 -------- 記 「医療・介護・福祉とアートのつき合い方を考えるセミナー」 第2回「『美術館でつながる』を試みる」 日 程:2025年3月4日(火)18時00分~19時45分 入室・受付:17時40分~ ※セミナー開始前にTHALの活動紹介のスライドショーをご覧いただけます 場 所:徳島大学フューチャーセンターA.BA および Zoom (徳島市南常三島町1-1 地域創生・国際交流会館5階) 参 加 費:無料 開催方法:対面とオンライン(Zoom)によるハイブリット開催 ※対面、オンラインとも事前申込が必要です。 申込締め切り:2025年2月27日(木)まで https://www.tokushima-u.ac.jp/ccell/docs/61111.html または添付ファイルのQRコードよりお申し込みください。 定 員:対面40名程度 オンラインは申込状況によって人数調整させていただく場合があります お問合せ :徳島大学人と地域共創センター cr-office@tokushima-u.ac.jp / 088-656-7651 主 催:Tokudai Hospital Art Labo (代表:田中 佳) / 人と地域共創センター

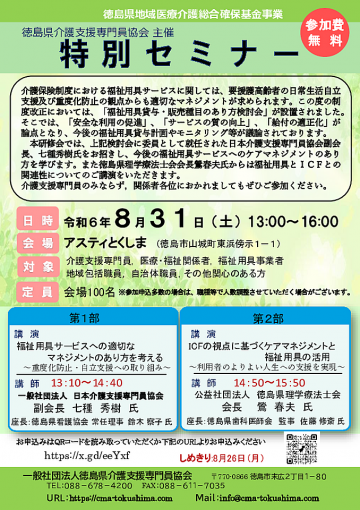

令和6年度特別セミナー

この度の制度改正においては、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」が設置されました。 そこでは、福祉用具貸与・販売に関する「安全な利用の促進」、「サービスの質の向上」、「給付の適正化」が論点となり、今後の福祉用具貸与計画やモニタリング等が議論されております。 本研修会では、上記検討会に委員として就任された日本介護支援専門員協会副会長、七種秀樹氏をお招きし、今後の介護支援専門員としての福祉用具サービスへのケアマネジメントのあり方を学び、また徳島県理学療法士協会会長鶯春夫氏からは福祉用具とICFとの関連性についてご講演いただきます。 参加対象は、介護支援専門員、医療・福祉関係者、福祉用具事業者 地域包括職員、自治体職員、その他関心のある方です。

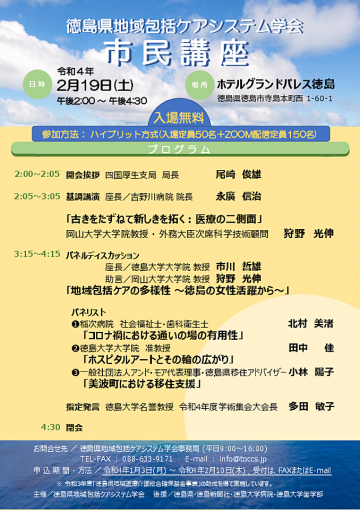

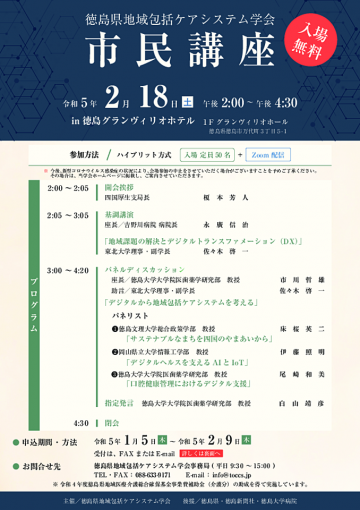

2022年度市民講座のご案内(2023.2.18)

2022年度の市民講座開催のお知らせです. 日時:2023年2月18日(日)14時~16時 場所:ホテルグランヴィリオ 1F グランヴィリオホール 方式:会場50名+ZOOM配信 今回のテーマは,デジタルトランスフォーメーション(DX)です.著名な先生方をお迎えし,分かりやすく市民の皆様にお伝えいたします.ふるってご参加ください. 申込みは,掲載のPDF用紙をダウンロードし,FAXまたはEmailでお申し込みください.なお,新型コロナウィルス感染症の状況により,ウェビナー(会場参加の中止)とする場合がありますので,前日までにホームページで開催方式のご確認をお願い致します. 注:見逃し配信は行いませんので,ZOOMで申込された方は当日の視聴をお願い致します.

22222の市民講座のご報告

令和2年2月22日(土)午後2時からグランヴィリオホテルで開催されました市民講座についてのご報告です. 冒頭,徳島大学の市川先生が開催趣旨を説明され,特に,持続可能な地域社会の実現について学術の役割と意義について論じられました. 基調講演では,永廣信治理事長が座長を務め,高知工科大学フューチャデザイン研究所所長の西條辰義先生が「フューチャーデザイン:持続可能な自然社会と社会を将来世代ら引き継ぐために」と出して未来人になったつもりを今を考えると,素晴らしいアイデアがたくさん出ることを示唆して頂きました.今から未来を考えると,どうしても暗くなってしまいますが,たとえば,「もうコンビニの袋はなくなったよね」「プラスチックのゴミが減り,環境がよくなった」と考えることで,将来に対する意思決定を間違えることが少なくなると.確かにな,と思いました.科学的な話題も豊富で,サイエンスとしてのフューチャー・デザインの大切さを実感した次第です.我々ももっともっと勉強しなければいけませんね. 「地域を看取る」シンポジウム 白山は,地域の消滅可能性と持続性の両方を考えながら,現場に学術も倚り添っていく,そんな未来型地域包括ケアの提言を行いました. 佐藤先生は,秋田で生まれ育ち,コミュニティナースになってから,京都などで公務員をする傍ら「地域の終末期」について考えるようになった.「違和感」がなく,住民の方々が主体的に考える地域づくりが重要だと強調されました. 藤原先生は,もちろん美馬市木屋平の高齢化・人口減少の現状や,我々と共同した研究の成果についも発表されました.今後,住民の方の健康と幸せを守るには,積極的な地域保健活動が重要であり,そのための人材が不可欠であることを示して頂きました. なんと,参加者は70名とほぼ満席でした.県市行政の方々からの質問もあり,盛況のうちに終えることができました.各演者の講演内容はプログラムをご覧ください.

平成29年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進事業分)那賀イ~ と、つながる・みまもるプロジェクト報告書

平成29年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進事業分)那賀イ~ と、つながる・みまもるプロジェクト報告書を転載いたします.本プロジェクトは,地域包括ケアシステムの深化・推進のために,ICTを利活用した口腔・全身の健康増進維持を図るシステムの構築と運用を目的としています. 実際に徳島県那賀町で運用が開始され,現在システムに登録されている方々は2,000人,システム運用をされている専門職の方は200名に達しています.南海トラフ地震や大型台風の来襲など,大規模災害が予想される中,こうしたシステムは,ご本人の大切な医療・介護情報を守るだけでなく,保健医療福祉職の方々の日常的な支援に有効に活用されるよう,今後もバージョンアップを図っていきたいと考えています.本報告書に関する問い合わせは,事務局(研究代表者 白山)までご連絡ください.

東みよし町で包括ケア

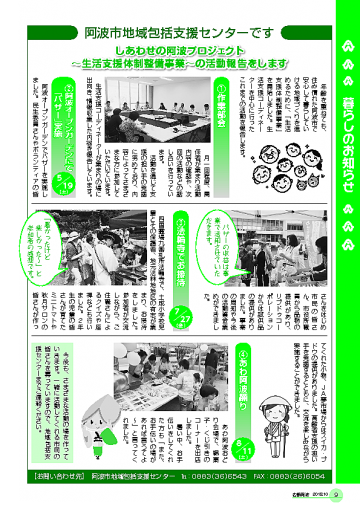

本日、東みよし町社協にて保健医療福祉行政職の方々を対象に、地域包括ケアシステムの研修会を行いました。これは、徳島県のサポートを受け、東みよし町社協が主催したもので、30名以上の参加がありました。 地域で模索し、なし得ようとする想いは、どこも同じだな、と。 お話の内容は 1.地域で生きるを、支えるということ 2.地域包括ケアシステムとは 3.ハーバード大学の研究成果紹介 4.生活支援体制整備事業について 5.我々が目指すもの でした。 来年3月には、大きな市民フォーラムを開催するとか。是非、町民の方々を巻き込んだ大きな動きになってほしいと願っています。

那賀町ライフ・シフトカレッジが開校しました!

人生100年時代を見据え,徳島県のサポートを受けて,那賀町ではライフ・シフトカレッジが本日開校されました. 18名の受講生さんが,大きな声で返事をし,一生懸命メモを取る姿に感動しました. いくつになっても,「学ぶ」ということは素晴らしいことです.最高齢は94歳の方で,とてもにこやかに「わたし,今とっても幸せなんです」と教えてくれました. 人間は,人は人との関係でしか幸せになれないんだな,とわたし自身実感次第です.多くの事を学び合う有意義な一日となりましたこと,感謝致します。 徳島新聞記事にも掲載されています. https://www.tokushima-hosp.jp/system/data/topics/publicRelations/public_information_15360479619151.pdf 白山 靖彦

さらに見る